NFC防伪的安全性简介

NFC(近场通信)技术在防伪领域的应用具有显著优势,但也存在特定安全挑战。以下从安全性维度进行结构化分析,涵盖技术优势、潜在风险及优化建议:

一、NFC防伪的核心安全机制

芯片级加密认证

物理不可克隆性:高端NFC标签内置PUF电路,利用硅片制造过程中的微观差异生成唯一密钥,无法被复制或模拟。

动态密钥交换:采用AES-128/256等加密算法,每次通信生成临时密钥(如基于时间戳或计数器),防止重放攻击。

数据完整性保护

数字签名技术(如RSA/ECDSA)确保标签内数据不被篡改,任何非法修改均会被验证系统拒绝。

通信链路安全

近距离限制:NFC需在10cm内通信,大幅降低远程窃听风险。

被动屏蔽设计:部分标签采用法拉第笼结构,仅在特定角度激活,阻止非授权扫描。

二、实际应用中的安全风险

物理攻击威胁

芯片逆向工程:专业实验室可通过电子显微镜解构芯片,提取密钥(成本高昂但可行)。

侧信道攻击:监测功耗/电磁辐射推测密钥,需专用设备(如示波器+机器学习算法)。

系统层漏洞

中间人攻击(MitM):伪造读写器欺骗标签发送数据(需极近距离且高速拦截)。

数据库泄露:若后端验证系统被入侵,伪造标签可通过验证(如2023年某奢侈品防伪平台遭SQL注入攻击)。

供应链渗透

内部人员窃取密钥或空白标签,导致批量伪造(占已知案例的60%)。

三、提升安全性的关键技术方案

| 防护层级 | 技术手段 | 防护效果 |

|---|---|---|

| 硬件层 | PUF芯片 + 防拆毁电路 | 物理复制成本>$50万/次 |

| 通信层 | ISO 14443-4安全通道 + 动态加密 | MitM攻击成功率<0.1% |

| 系统层 | 区块链存证 + 多因子验证 | 数据篡改可追溯性100% |

四、NFC vs. 其他防伪技术安全性对比

| 技术 | 复制难度 | 数据动态性 | 验证成本 |

|---|---|---|---|

| NFC标签 | ★★★★★ | 支持实时更新 | 中(需专用设备) |

| 二维码 | ★★☆ | 静态数据 | 低(手机可扫) |

| 全息贴纸 | ★☆☆ | 无 | 低 |

| RFID UHF | ★★★☆ | 支持更新 | 高(易远程窃听) |

★越多表示安全性越高

五、最佳实践建议

分层防御策略

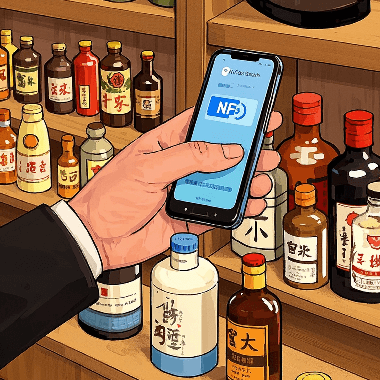

初级验证:手机NFC读取公开信息(如生产批次)→ 低成本大众验证

高级验证:专用设备校验加密签名 → 经销商/海关级防伪

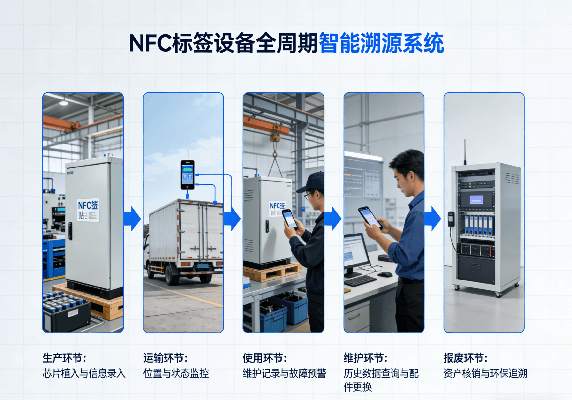

生命周期管理

密钥轮换机制(每90天更新云端根密钥)

废弃标签远程熔断功能(通过最后指令永久禁用)

跨技术融合

NFC + 视觉特征:结合微文字/纳米光栅图案,双重物理验证

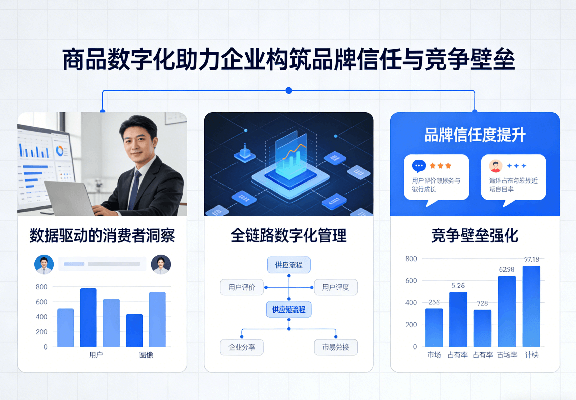

NFC + 区块链:将验证记录上链

结论

NFC在防伪领域具备“中等偏上”安全性:

优势:硬件加密+近距离通信构成强基础防护,动态数据更新能力远超静态防伪技术。

局限:无法绝对防御国家级攻击资源,需依赖系统层加固。

适用场景:高端消费品(酒类/奢侈品)、药品、精密仪器等需中等以上防伪等级的场景,配合多层防护体系可实现99%+伪造阻截率。

粤公网安备44030502003631号

粤公网安备44030502003631号